頓悟と漸悟~「自己意識の悟り」と「絶対意識の悟り」~

この記事は2021.2.2、22:00に更新しました。

更新内容:用語の変更に伴い、加筆修正をいたしました。

頓悟か漸悟か?

頓悟(とんご:一瞬で悟ること)と漸悟(ぜんご:少しずつ悟っていくこと)

「頓悟はあり得る!」

「いや、頓悟などあり得ない! 漸悟しかないのだ!」

そのような議論を好む人たちがいる。

くだらない。

そんな不毛な対話をしている暇があるなら、黙って静かにしている方が、世界のためにも彼ら自身のためにもよほど有益なのに、承認欲求に支配された「おしゃべりジャンキー(中毒者)」である彼らは黙っていることなどできやしない。

まるでガキのケンカのようなものだ。

なぜなら、その問いかけそのものが間違っているからだ。

つまり、彼らは「自己意識の悟り(小悟)」と「絶対意識の悟り(大悟)」とを区別することなく一緒くたにして、ひとくくりに「悟り」と呼んで(しまって)いるからなのだ。

正しい質問なしに、正しい答えを得ることはできない。

たとえば、以下の質問に答えて欲しい。

「(通常の)カレーのルーには、トロミがあるのか?」

あなたの答えは、どうだろうか・・・

「(通常の)カレーのルーには、トロミがあるか?」

インド人は「ない」という。

欧州人は「ある」という。

低次においてはどちらも正しく、高次においてはどちらも正しくない。

それゆえ彼らは「正しい答え」にも「合意」にも、たどり着けない。

どうして答えが「似て非なるもの」でさえもなく「正反対のもの」にまでなってしまうのだろうか?

それは彼らが、「シャバシャバのインドカレー」と「トロミのある洋風カレー」とを区別することなく一緒くたにして、ひとくくりに「カレー」と呼んでいるからなのだ。

そんなものは議論という名の「子供じみた、ただの言い争い」にしか過ぎない。

そんな言い争いを続けても、正しい答えにはたどり着けない。

建設的な議論のできる、まともなアタマを持っている人たちなら、こう問いかけることだろう。

質問:「カレーには、トロミのあるものとないものがあるが、何がどう違うのだろうか?」と・・・

答え:「インドのカレーには小麦粉が入っていないのでシャバシャバのスープカレーみたいだけれど、欧州カレーには炒めた小麦粉が加えられているためにトロミがある。」

これで「正しい答え」と「合意」にたどり着けた、というわけだ。

これが「建設的な議論」に先立つ「正しい問いかけ」というものだ。

それゆえ、彼らは不毛な言い争いで時間を無駄にすることなどはしない。

仲良し仲良し、チンパンジー。

質問が正しくなされていなければ、正しい答えを得ることはできない。

あなたがそれなりの知性をお持ちの方であるのなら、それくらいわかっていることだろう。

「頓悟と漸悟」と「小悟と大悟」との関係

本題に戻ろう。

「自己意識の悟り(小悟)」においては、頓悟(一瞬で悟ること)は起こり得る。

大きな事故に遭った時や溺(おぼ)れている時に、当然目覚めることなどもある。

それは、突発的な一瞬の強いショックだけでも起こり得るのだ。

「絶望の時(心の危機)」や「命に関わるような事故(身体の危機)」の時など・・・※1

あのビートたけし氏は舞台で漫才をしている時に、その自分を客席から眺めている、もう一人の自分というものが突然現れてきた、というようなことを書いておられた。

漫才師においては、「観客から笑いを取れなかったら・・・」という恐怖や、「笑いを取らなければならない」というプレッシャーが、ショックになり得るだろう。

また、とあるスピリチュアル教師のプロフィール欄には「海で溺(おぼ)れて危険だった時に覚醒した」というようなことが書かれていた(私は個人セッションの場で、生徒から「この先生について、どう思われますか?」と、よく質問をされることがあるので、そのようなものを読まされる羽目となる)。

ラマナ・マハルシが、”10人の愚かな男たちが自分自身を数えなかったために「9人しかいない」と嘆(なげ)いた話”にたとえて語っていたことからもわかるように、基本的にラマナ・マハルシも「自己意識の目覚め」についてを語っていたことは明白である。

もちろん、「私は誰か?」という問いかけも「まずは自己意識を目覚めさせること」を意図したものである。※2

漫才をしていた私、溺れていた私、「9人しかいない」と嘆いていた私・・・

これらのエピソードにおける共通点は、おわかりだろうか?

それは、従来は「気づきの主体」であると思い込んでいた「肉体としての私」や「行為者としての私」さえもが、「気づきの対象物」へと変容している、ということだ。

つまり、漫才をしている私、溺れている私、「9人しかいない」と嘆いている私が、今では「観察する側」から「観察される側」になっているのだ。

もちろん、それは「知的作業としてのいわゆる客観視」ということではなく、「自己そのものの直覚」すなわち「言語を要しない直接的な自覚」によってなされているのだ。

もうすでにおわかりのように、これらのエピソードは、本人たちの認識はどうであれ、完全に「自己意識の目覚め」についての記述である。※3

それゆえ、グルジェフは自己意識の目覚めを促す「父なる愛のムチ」として、生徒たちにショックを与え続けた。

そのような意味から、オショーも「霊的指導者(この文脈においては「自己意識の覚醒へと導く指導者」のこと)は、攻撃性を備えているもの、すなわち男性の方が理想的である」というようなことを言っている。

しかし、男性の探求者の大半は、弱っちいくせにプライドだけは高い人たち人たちばかりなので(あなたの周りも、そんな男性ばかりですよね)、「父なる愛のムチ」のショックに向き合うことができず、屁理屈をこねては、すぐに逃げ出してしまう。(それゆえ、男性の探求者たちのほとんどが、多くの教師の下を渡り歩く人たちばかりである。)

つまり、「自己意識の悟り」や「自己意識の目覚め」においては、往々にして、(ヘナチョコ教師は別として)悪いのは教師ではなく生徒の側にあるとも言える。

しかし賢い探求者なら、自ら工夫してショックを与え続けることもできるだろう。

それゆえ、自己意識の悟りへと至る道は、自力の努力を伴う多くの課題が課せられる。

それゆえ、弱すぎる人や刹那的にしか生きられない人たちには、とても困難な道となる。(人類のこの現状を見れば、わかるだろう。)

一方、「絶対意識の悟り(大悟)」においては、漸悟(少しずつ悟っていくこと)しかあり得ない。

なぜなら、意識の根源へと至るためには「長期にわたる自己の引き込み」が必要不可欠だからだ。(もちろん、その他の要因も多々ある。)

あのラマナ・マハルシでさえも、アルナーチャラという山の洞窟(どうくつ)の中で、長期に渡って「意識の根源への引き込み」に明け渡し続けていたのだ。

それは恩寵(おんちょう)とでも言うべき他力によるとても穏やかなプロセスだ。

「自己意識の目覚め」への取り組みが、畑を耕す重労働とするならば、「絶対意識の悟り」へとプロセスは収穫の喜びの時間に他ならない。

そんなわけで、今回の記事におきましては、カレーの話に影響されてか、いつもより辛口の文章となってしまったかもしれませんが、どうかご容赦くださいませ。

「やはり、カレーも悟りも甘くない・・・」ということなのでござんしょう。

以上

注釈

※1.

もし、あなたがすでに自己意識が目覚めかけているのであれば、覚者との一瞬のアイコンタクトだけでも「自己意識の目覚め」は起こり得る。

反対に、眠りが深い人は「絶望の時」や「命に関わるような事故」にあっても目覚めは起こらないかもしれない。

それは、うたた寝をしている人を起こすのは簡単だが、熟睡している人を起こすのは困難であるのと同じ理屈だ。

※2.

なぜなら「自己意識の悟り」なしに「純粋意識の悟り」などあり得ないからだ。(いくつかの条件が整えば、低次の次元においての「純粋意識との接触」ならば可能である。)

「絶対意識の悟り」とは、自己意識としてのあなたを明晰に保ちながら、意識の根源へと帰っていくことに他ならないのだから。

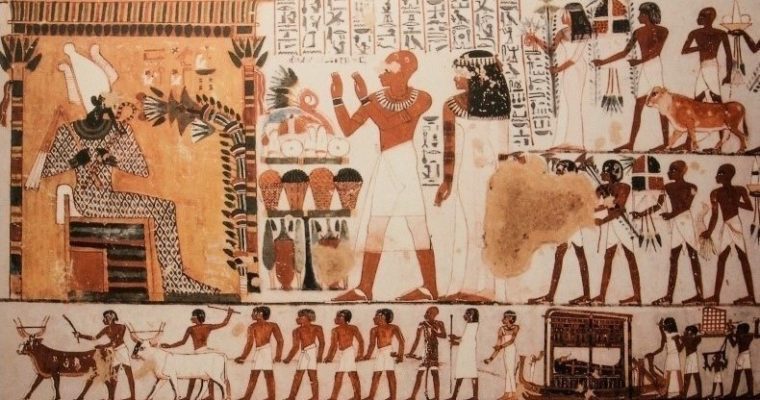

この写真で例えるならば、光の在りかを見つけることが「自己意識の悟り」であり、その光を灯した状態で海の底へと潜っていくことが「純粋意識の悟り」のゴールである。

※3.

ここで私があえて「自己意識の悟り」とは書かずに「自己意識の目覚め」と書いているのにも、もちろん理由がある。

それは「その自己意識の目覚めの意識状態が、努力を要しない永続的なものになっているか否か」が不明だからだ。

「そのような自己意識の目覚めの状態は一ヵ月ほど続いたが、気がつくと失われていた・・・」というようなケースも珍しくはない。

これは「自己意識の悟り」ではなく「自己意識の目覚め(悟りの始まり)」だ。

それこそが、多くの自称スピリチュアル教師たちが「(自己意識の)悟りの一瞥(いちべつ)」と呼んでいるものの正体だ。

そして「(自己意識の)悟りの一瞥(いちべつ)」という言葉があること自体が、目覚めに慣れていない人は、せっかく目覚めを体験しても簡単に眠りの世界へと戻ってしまう、ということを暗示している。

この記事へのコメントはありません。